阿里云挥出“三板斧”:免费也要挣到钱

本文来源:时代周报 作者:郭美婷

【编者按】AI宛如一辆高速行驶列车在时代中呼啸前行,对于抢着上车的科技企业而言,算力的车票攥在云厂商手里。云战场从来不缺故事,时代周报与时代财经将携手推出系列文章,细数云厂商们降价、出海、缠斗、开拓的商业故事,我们尝试描绘AI时代的那朵最绚丽的云。

2024年已经过半,云计算战事未歇。

近日随着OpenAI在中国内地退场,各大厂商纷纷推出优惠“搬家”计划,试图“收编”被OpenAI“抛弃”的开发者们。行业洗牌之下,谁能够提供更优质的服务,谁就更有可能在新一轮的竞争中脱颖而出。

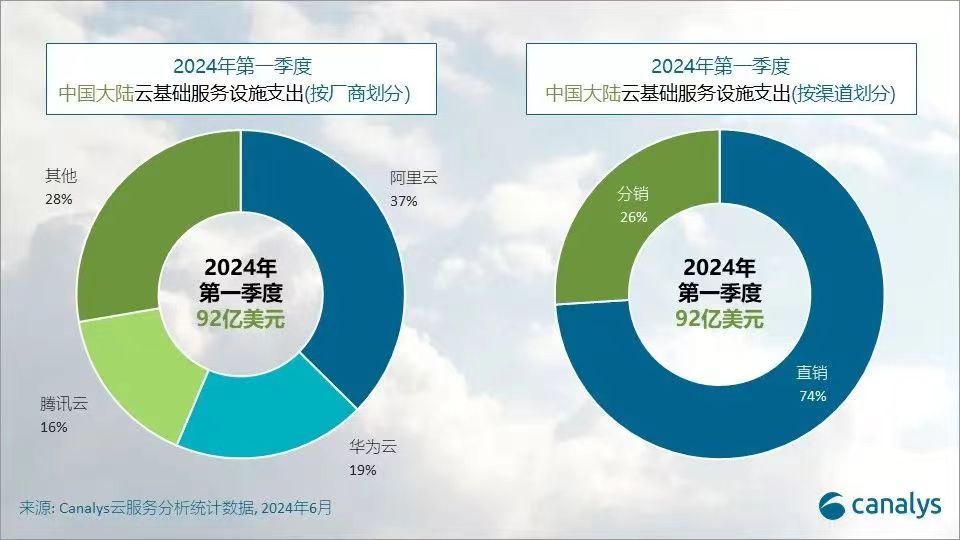

而在OpenAI终止服务之前,国内云厂商已经开始积极跑马圈地。6月27日,市场调研机构Canalys发布数据显示,今年第一季度,中国大陆的云基础服务支出同比增长20%,达92亿美元。其中,阿里云略胜一筹,凭借37%的市占份额占领国内市场的第一位。

图源:Canalys官方公众号

图源:Canalys官方公众号

对于阿里云而言,2024年是修正和重启的一年。去年11月,阿里巴巴(09988.HK)集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭为阿里云定调,提出“AI驱动、公共云优先”。

之后,阿里云挥出“三板斧”:开源、降价和应用落地。

2024年6月,Qwen2宣布开源,根据HuggingFace最新公布的开源模型榜单,Qwen-2模型性能位列全球开源类大模型第一;在降价方面,此前几乎每次云计算行业集体降价中,都有阿里云的身影出现;在应用落地上,半年时间里,阿里云已经官宣了与小米、长安汽车、vivo、联发科等厂商的深度合作。

开源和降价看似阿里云向市场抛出了“免费的午餐”,但阿里云实际赚到的并不少。据阿里巴巴5月公布的新季度业绩,阿里云营收255.95亿元,核心公共云产品收入实现两位数增长,AI相关收入实现三位数增长,经调整EBITA利润增长45%。

那阿里云究竟是怎么挣钱,开源、降价和应用落地“三板斧”之间是否存在商业闭环?

开源也挣钱?

号称“打造AI时代最开放的云”,也许是阿里云和其他大厂云策略最大的不同。

“阿里云是全球唯一一家既在持续做(大)模型开发,又做大量(大)模型开源的公司。”在今年5月的阿里云AI智领者峰会·北京站上,阿里云CTO周靖人如是说道。

阿里云的开源策略由来已久。2023年6月,阿里云公布了1+4开源战略,在操作系统、云原生、数据库、大数据四大开源领域;同年8月,阿里云成为国内首个宣布开源自研模型的科技企业,推出通义千问第一代开源模型Qwen;2024年2月,1.5代开源模型Qwen1.5发布;4个月后,Qwen2开源。

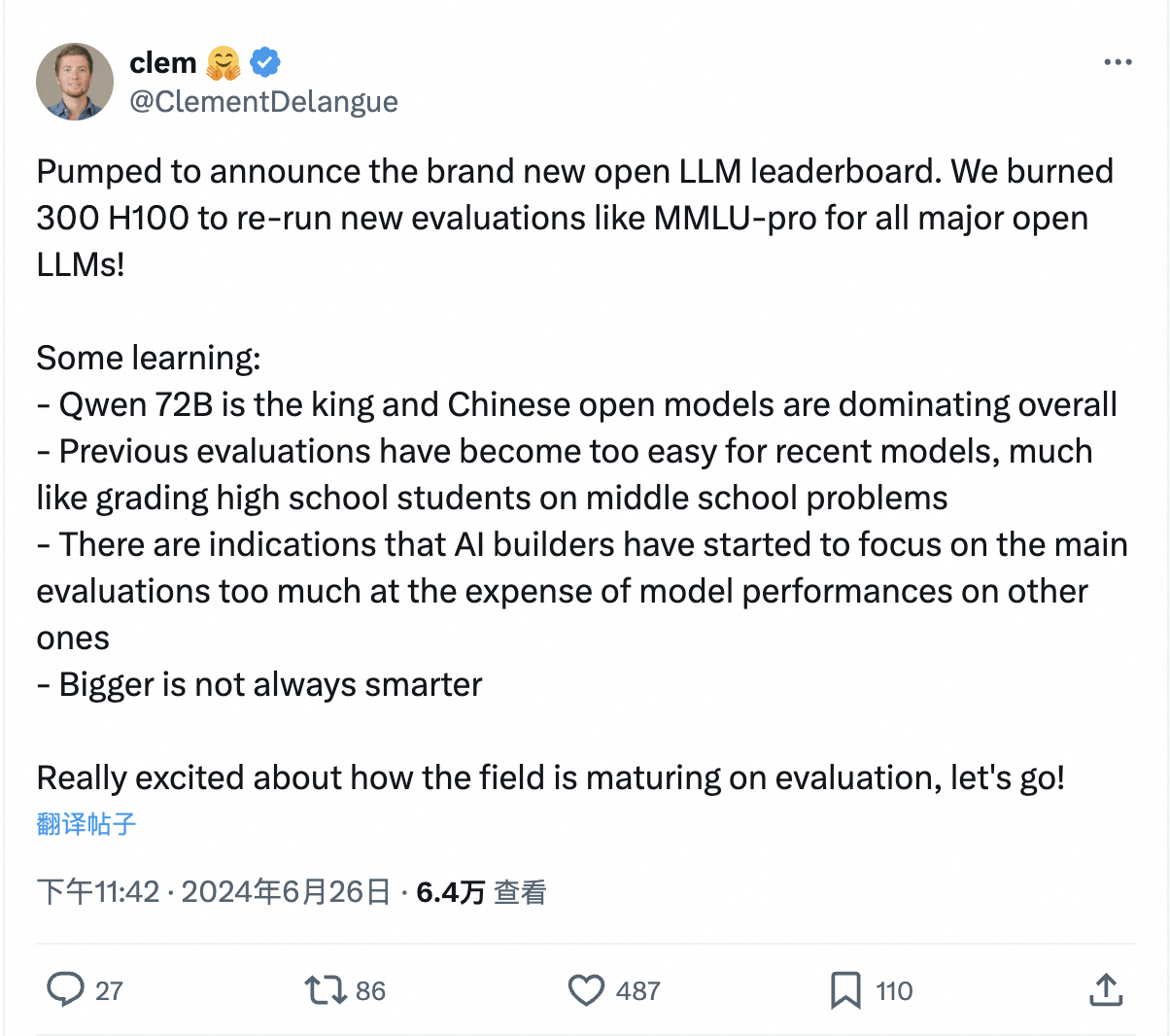

在全球权威开源模型榜单HuggingFace中,阿里通义千问Qwen2-72B模型位列第一,超过了Meta的Llama-3和Mistralai的Mixtral,且排名前10的模型中有3个出自Qwen。

图源:受访者供图

图源:受访者供图

短短一年时间里,通义先后开源数十款不同尺寸的模型,包括大语言模型、多模态模型、混合专家模型、代码大模型。截至目前,Qwen系列模型下载量已经突破1600万,有超过1500款的衍生模型和应用。据阿里云在官网透露,“我们还在训练更大的模型,继续探索模型及数据的Scaling Law。此外,我们还将把Qwen2扩展成多模态模型,融入视觉及语音的理解。在不久的将来,我们还会继续开源新模型。”

阿里云在开源上的押注远不止开源大模型本身。阿里云还牵头建设了国内首个AI开源社区魔搭ModelScope,据其官方公布数据,魔搭社区成立一年已经拥有超过2300个模型,注册开发者数量超过280万,模型的下载次数也超过了1亿多次。

阿里云为何要花大力气进行开源?

事实上,开源并非是如今“百模大战”下的主流路线。在国内,多数大模型厂商均采取闭源策略,如百度的文心一言、字节跳动的豆包和腾讯的混元等。

今年4月,百度董事长兼首席执行官李彦宏就曾在内部讲话中表示,闭源模型在能力上会持续地领先,而不是一时地领先,大模型开源意义不大,闭源才能走通商业模式,闭源是能够赚到钱的,能够赚到钱才能聚集算力、聚集人才。

不过,从周靖人此前的公开表态来看,相比起商业化,阿里云似乎更志在建设生态。周靖人认为,开源、闭源都是手段,目的是让模型快速应用到各种场景。开源模型可以让开发者无后顾之忧地进行模型选型、模型定制;闭源模型则基于公共云API提供服务,公共云的规模化效应能让用户低成本获取大模型的能力。

OpenCSG联合创始人、CTO王伟告诉时代周报记者,选择开源还是完全闭源,与各家公司技术路径的演进和业务模式相关。

对于阿里云而言,王伟观察到,通义千问大模型早期版本的技术路线和后期行业认可度更高的版本之间存在一定调整。通过吸收和融合开源社区中的技术路线,阿里云的千问模型能力得到了较大提升,这也帮助其在全球大模型技术的竞争中占据了相对有利的位置。

“相当于阿里云的模型迭代在受益于开源后,它们也遵循开源社区的惯例,做出了优秀开源QWen系列。”在王伟看来,目前国内月之暗面和百度等厂商的策略类似于微软OpenAI的模式,而阿里云则更接近Meta的模式。

“如同Meta通过Llama系列构建其生态影响力,从目前阿里云大模型的良好口碑和实际落地案例来看,Qwen系列能保持较高的增速,说明其开源策略是符合技术发展规律的。”王伟说。

增收新逻辑

阿里云做开源,只赚吆喝不赚钱?

倒也未必。

据阿里云内部人士向时代周报记者透露,用户使用阿里云的开源模型主要有两种形式。一种是用户直接将开源模型免费下载下来,自购硬件提供算力让模型跑起来;也可将下载下来的模型“放置”在任何一个云厂商平台上,通过虚拟服务器跑起来。

上述人士介绍,在第二种形式中,阿里云构建了百炼平台、灵积(DashScope)平台等,为用户提供模型训练、推理等所需的算力服务。这些平台不仅支持阿里云的通义系列,还集成了Llama、ChatGLM等系列开源大模型。用户通过API接口,能够在阿里云的公共云上直接调用这些模型,在这个过程中会消耗Token,此时用户就需要为此付费。

伴随着各大云厂商近日来掀起的降价潮,如今通过公共云调用大模型所需的算力付费已经比自购硬件本地部署算力的花费少得多。“几百万个token的处理,成本也可能仅为一两块钱。”上述人士表示。

这种模式其实和王伟创立的OpenCSG类似。他提到,云资源供应方能够在推理层面发挥其技术优势,实现更高性能的推理优化,为用户提供更有性价比的选择,以此赚取中间的价值差。

在这个商业逻辑里,阿里的本质还是要卖云。越多的用户使用开源的模型和资源,对阿里云算力的需求量也就越大。

与此同时,上述人士提到,目前从公司内部能够看到的一个趋势是,很多客户最初是通过开源的模型了解到阿里云的闭源模型。

据上述阿里云相关业务负责人告诉时代周报记者,当这些潜在用户通过免费下载了解到阿里云开源模式,且自采算力难以维持成本时,他们可能会选择直接转到阿里云更强大的商业版模型,或者使用API调用形式的开源模型。这使得阿里云开源大模型的商业化逻辑得以成立。

但是这种商业路径的实现,也对开源模型本身、算力平台等提出了很高的要求。

AI企业孚知流(FuzFlo)创始人兼CEO白双担忧的是,是否有足够量的用户使用这类开源模型。因为,从商业角度来看,对开源大模型有急切需求的一般是对数据较敏感的企业,而这类企业一定会通过开源模型的私有化部署来使用AI。

“但是,算力很昂贵。我们测算下来,私有化一套Llama,算力成本是每小时20到30美金,相当于一个月要10万元,一年要超过100万元。这还仅是推理,不包括微调等操作。这意味着企业必须有足够的预算才能用得起私有化部署的开源模型。更何况,开源模型的效果相比闭源仍存在一定差距。”白双谈到。

因此,她认为用户如果选用开源模型,更倾向于综合考虑效果及算力消耗的性价比是否足够高;若选用闭源大模型,优先指标则是其效果能否满足商业化场景,价格是其次考量。

“阿里云同时做开源和闭源,可能是在赌一个未来——算力足够便宜且用户足够基数大。但这其中有一个大前提,即客户使用的开源模型与阿里云要有强相关,即使用开源模型的用户必然会使用阿里云的算力。”白双补充道,开源商业化链路要走得通,就得满足“不错的开源模型”“消耗算力不大”“背后还有一个不错的云厂商”三个条件,而且将开源模型绑定在一家云厂商上的可能性也不大,各云厂商都在自己的托管平台上积极引入开源模型。

而阿里云近年来的降价也相呼应了其商业策略。阿里云最近一次降价在5月21日,通义千问商业化模型中,Qwen-Long输入价格为0.0005元/千tokens,降价幅度最高,达97%,输出价格为0.002元/千tokens,降幅达90%;Qwen-Turbo、Qwen-Plus、 Qwen-Max等主力模型的输入价格均有67%-75%的降幅,输出价格的最高降幅则在40%。

在开源模型方面,Qwen1.5-72B、Qwen1.5-14B等输入价格分别直降75%以上,部分模型7天限时免费调用。

图源:阿里云官方公众号

图源:阿里云官方公众号

在近日OpenAI宣布终止对中国提供API服务后,阿里云百炼随即宣布将为OpenAI API用户提供替代方案,并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

至此不难看出,开源和降价是阿里云争夺用户的组合拳。但目前阿里云把路走通了么?

下一步落子?

“AI驱动、公共云优先”是吴泳铭为阿里云的发展定下的基调。

据Canalys数据,阿里云在第一季度以37%的市占份额,位列国内市场的第一。Canalys分析,该季度阿里云加大了对公共云的关注,同时减少了私有云集成项目。这一举措旨在限制定制化项目,专注于更具可扩展性的机会。

同时,阿里云正在极力扩大其下游应用的朋友圈。据不完全统计,上半年阿里云已官宣超过20家相对头部的应用厂商或机构达成合作,涉及的领域包括软件App、汽车、芯片、交通、光伏、矿山等。

阿里云内部人士告诉时代周报记者,今年以来,随着阿里云模型能力的增强与公共云降价等策略的推行,在一线能够观察到许多客户将应用迁移到阿里云的大模型生态上。

而其中,大模型在智能终端上的应用,是阿里云着力抢占的“下一站AI车票”。

在6月6日阿里云深圳AI峰会上,阿里云就演示了vivo基于阿里云训练自研蓝心大模型、小鹏汽车在智能座舱场景中新增接入阿里云通义千问,以及北科瑞声也在智能手表、鼠标等终端解决方案中接入通义千问等场景。据阿里云方面消息,目前多家主流手机、PC、汽车厂商均在大模型领域与阿里云深度合作。

据上述人士透露,目前,阿里云的大模型与终端厂商的合作形式既包括端侧的本地化部署,也包括云端调用。“我们与厂商沟通下来认为,云端协同是他们现在较为公认的一种方式,这其中涉及到响应速度和数据安全等因素。不过,我个人认为未来在公共云上调用模型的优势或更加明显。”

该人士表示,过去模型参数较小,云上调用模型相比端侧可能会有时延,但当模型参数较大时,端快云慢可能反而是一个过时的说法,云上调度可能更加迅速。至于数据安全问题,云计算发展至今,其云上安全已经在移动互联网的时代被验证过了。

不过今年以来,许多厂商也在加强安全等方面考虑,积极布局端侧的大模型。对此,阿里云也开始两手准备。除了与下游厂商“交朋友”,阿里云也积极与上游厂商合作。

今年3月,联发科(MediaTek)与阿里云达成深度合作。双方在天玑 9300 移动平台上完成了通义千问大模型小尺寸版本的端侧部署,该部署可适配天玑 8300 移动平台,可实现离线状态下即时且精准的多轮人机对话问答。

联发科相关负责人告诉时代周报记者,双方未来还将打造面向应用开发者和终端设备厂商的生成式 AI 软硬件生态,基于联发科天玑移动平台适配更多参数版本的通义大模型。

“我们也给部分厂商提供给了端侧部署的方式,例如进行大模型的‘瘦身’,让它们能够在终端设备上流畅地跑起来。”上述人士表示。

所以无论是开源还是降价,互联网出身阿里云深蕴“引流”之道,最后的落子还是生态。

虽然周靖人认为在大模型技术发展的早期,应该注重生态建设,而不是一开始就过度关注商业化。但生态成则商业也成。毕竟在在2024财务年度业绩报告中,阿里巴巴早就写好了注脚:我们预计公共云和 AI 相关产品的强劲收入增长,将抵销项目式合约类收入下滑的影响。

最近更新

-

深中通道开通,串起三个都市圈

昨天 22:01

-

艾迪药业再度收购南大药业溢价逾三倍却无业绩承诺

昨天 22:01

-

从手机代工到数字时代基建商,起底“隐形巨头”华勤发展史

昨天 20:36

-

纳芯微收购麦歌恩背后:5倍溢价、6亿商誉以及恐难制约的业绩承诺

昨天 20:36

- 7月有望发酵的低位题材

- 背靠吉利汽车,曹操出行能否借上市东风打破亏损困境?

- 经济学家宋清辉:钠离子电池产业有望迎来高光时刻

- 金钱的反思

- 【月亮看盘】调整深度超预期,中长线更可能有超级行情

- 智能电网

- 恭喜A股成绩稳如泰山

- 六绝结束,七翻身会如期到来吗?

- 厨电厂商为何对“以旧换新”都不太热心?

- 窝趣公寓荣膺“住房租赁运营商MBI十强品牌”殊荣彰显综合实力与强大韧性

专栏推荐

-

研选

浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口

2073人已购

¥258.00/月

研选

浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口

2073人已购

¥258.00/月 -

尾盘擒牛之如何选股?

学完这些方法,告别选股难!

117人已购

¥288.00/月

尾盘擒牛之如何选股?

学完这些方法,告别选股难!

117人已购

¥288.00/月 -

财报拆解

知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报

73人已购

¥19.90/月

财报拆解

知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报

73人已购

¥19.90/月 -

每周一股

每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!

360人已购

¥588.00/月

每周一股

每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!

360人已购

¥588.00/月

推荐阅读

-

今年以来超80家合并重组,中小银行“消失”进入加速阶段

今年以来超80家合并重组,中小银行“消失”进入加速阶段

-

“沪九条”满月:上海新房热销,一周内5个项目开盘当天卖光

“沪九条”满月:上海新房热销,一周内5个项目开盘当天卖光

-

汤臣倍健:业绩大幅下滑市值减少四成,高管翻倍涨薪,因安全事故被挂牌督办

汤臣倍健:业绩大幅下滑市值减少四成,高管翻倍涨薪,因安全事故被挂牌督办

-

天兵科技火箭试车时坠落起火月初刚完成超15亿元C+轮融资

天兵科技火箭试车时坠落起火月初刚完成超15亿元C+轮融资

-

每周复盘

每周复盘

-

地方险企频频股权转让!股东曾经冲动进场,坑险企也害自己!

地方险企频频股权转让!股东曾经冲动进场,坑险企也害自己!

-

【20240701早评】双创见底是七翻身的充要条件

【20240701早评】双创见底是七翻身的充要条件

-

农业农机

农业农机

-

深中通道开通,串起三个都市圈

深中通道开通,串起三个都市圈

-

本周共10家企业IPO终止光刻机概念企业受理四年黯然离场|科创板IPO周报

本周共10家企业IPO终止光刻机概念企业受理四年黯然离场|科创板IPO周报

-

【风口解读】历时一年突增变数?大连热电主板重组上市业务已中止审核

【风口解读】历时一年突增变数?大连热电主板重组上市业务已中止审核

-

天猫6183C数码消费趋势领跑,AI、电竞、智能科技成亮点

天猫6183C数码消费趋势领跑,AI、电竞、智能科技成亮点